◯オンラインセミナーと実習

2025年のセミナーは、国内外から参加登録をいただきました。日本語と英語によるテキスト、映像と解説の音声と字幕(選択:日本語・英語)で行ない、セッション1~8のテキストは最初にセッションごとに送信、必要な材料や道具を各自が準備、手に入らない染料があれば、送ります。(生紫根は予約、有料。)

実習映像で染めた4種類の繊維、布などの素材は、セミナー終了後、エイジングしてから切り分けて、メンバーに郵送します。2年目の5~12月はメンバー自身が自宅で行う実習を中心に、経過をメール等で報告、共有しながらメールやオンライン映像でQ&Aを繰り返し、工程や色の変化、ポイントを確認しながら進めます。

1年目の各セッションの映像は、染料植物に合わせて毎月の染料植物や染料、染色作業を撮影、自動的に記録される実習時刻を表記して、字幕解説(日本語、英語を選択)によるオンラインセミナー(研究会)です。参加者は自宅で映像と解説テキストと時間を確認して、繰り返し見ながら、自身の時間、サイクルでが染色液を作り、染色します。

質問には個々にメールで対応、その内容を共有、テキストに反映します。双方向に質問と回答を繰り返しながら、自分のペースで染色〜エイジングを繰り返し、染色試料を仕上げていただきます。4月下旬より12月まで、毎月1つのテーマで行う8回の講座です。随時、参加者全体と個別の質問に対し回答します。

*お問い合わせ

hisako.sumi @ gmail.com(空白を詰めて)へ送信して下さい。

・2025年4月から継続の方は、2026年12月まで追加の参加費は無しです。

2026年の新規参加の方は、参加費10,000円/月(映像やメールでの説明は2027年12月まで続きます。

2026年1~3月は各セッションの更新は休みですが、質問への対応と追加テキスト送信致します。材料等準備をします。

・小樽の北の藍工房に来て、セミナーで仕込み、染めている藍発酵液で染めたい方は、前もって日程をメールでお知らせください。

サフラン、ダイオウは頒布、ニホンアカネ(自生種採取、栽培している方はそれを使用して下さい。)海外在住の方は、Rubia cordifolia(インドアカネ)を購入してお使いください。主色素がニホンアカネと同じプルプリンで、抽出方法が同じです。ムツバアカネも使用します。

ニホンアカネ、紫根、藍について最初に量をお知らせください。

・定員 10名

・ テキストpdfデータ, 染色映像URL, 2年目のZOOMかTeams招待は改めて送信します。

スケジュール(染料植物の生育状況で開始日時や内容が前後する場合があります)

| 月 | 内容 | 材料 |

| 4~5 |

スケジュール確認、テーマ:媒染(先・中、後媒染), 媒染剤・色素・繊維の当量, 二重媒染, 抽出と染色温度, エイジング、重ね染, 媒染糊, 染料, インク, 顔料生成の過程, 更紗 |

明礬、木灰、木酢酸鉄, ニホンアカネ種 |

| 5~6 | 黄色:エンジュ(色素:ルチン), サフラン(クロシン), ダイオウ(エモディン他)染色と顔料生成 | エンジュ、サフラン、ダイオウ |

| 6~7 | 藍2〜3種, 仕込み〜発酵〜初染〜藍染〜維持〜管理 | すくも、インド藍靛、インドアイ乾燥葉パウダー |

| 7~8 | 藍の染色方法、繊維の種類と親和性の違い、エイジングの効果 | 毛, 絹, 麻, 有機綿 |

| 8~9 | 藍に天然染料を重ね染して、色を作る | ムツバアカネ, サフラン |

| 9~10 | 茶〜グレー系:胡桃、虫こぶ他と藍 | 藍、五倍子、胡桃 |

| 10~11 | ニホンアカネ生根染、酸性抽出と仕上げ, 緋色を染める | ニホンアカネ生根 |

| 11~12 | 生紫根染、茜と紫根で絹・毛を「深緋」に染める | 生紫根 |

| 12 | まとめ、セミナーで染めた試験布を分けて参加者に郵送 |

◯ Online Seminar&Practice

The 2020 online workshop (limited to YouTube) was held during the COVID-19 pandemic.

We made color pastes using two types of indigo fermentation, Rubia akane root dye, Shikon(Lithospermum erythrorhizon root) dye, and natural dyes, and dyed SARASA: Japanese chintz using woodblock dyeing and stencil dyeing. After the workshop, participants cut up all the dyed cloth from the workshop and sent it by mail.

The 2025 seminar has been fully booked with registrations from both Japan and overseas. Seminars in Japanese and English have already started. After the seminar, the dyed materials will be cut up and sent to the participants.

From April to December in 2025, we will hold online seminars (study group, references) using practical videos explaining the dyeing of each month’s theme, and participants will make dyeing solutions and dye at home while repeatedly watching the videos and texts.

Then, several times a month, we will use to repeat two-way questions and answers by mail each other, and each person will repeat the dyeing and ageing process at their own pace over the course of a month to finish the dyed samples. From late April to December, we will hold eight lectures on one theme each month. We will then answer questions as a group and individually.

*Please send to hisako.sumi @ gmail.com (full in the spaces).

・Participants continuing from 2025 will be free to participate in 2026, while new participants from 2026 will pay 10,000 yen/month. (Select the sessions you wish to attend) You can watch practical videos and receive questions and explanations via email until the end of the course in December 2027.

Session updates will be suspended from January to March 2026, but we will respond to questions and send additional textbooks. We will prepare materials, etc.

If you would like to come to Otaru’s NORTH-INDIGO Arts Studio and dye with the indigo fermented fluid prepared and dyed at the seminar, please let us know your dates in advance by email.

saffron and rhubarb will be distributed, and Rubia akane (wild species may be collected or cultivated, please use that).

– Capacity: 10 people

If you live overseas, please purchase and use Rubia cordifolia (Indian madder). The main pigment is the same purpurin as Rubia akane, and it is extracted in the same way.

If you are in Japan and ordering Rubia akane, shikon(Lithospermum erythrorhizon root), sukumo indigo, or Indian indigo, please let us know the quantity at the beginning.

– Paypal for payment, text pdf data, dyeing video URL, and invitation will be sent by email.

Schedule (Month, Contents, and Materials)

The text (pdf), dyeing video URL, and second-year ZOOM or Teams invitation will be sent separately.

*Schedule (The start date, time, and content may change depending on the growth status of the dye plants.)

Late April to May, Check schedule, theme: mordant (first, middle, and last mordant), mordant, pigment, and fiber equivalent, double mordant, extraction and dyeing temperature, aging, layered dyeing, plant pigments, the mordant glue for Sarasa and dyeing

Alum, wood ash, ferric wood acetate, Rubia akane species

Late May to June, Yellow: Sophora japonica (rutin), saffron, rhubarb, etc.

Late June to July, 2-3 types of indigo, preparation, fermentation, maintenance, management Sukumo, Indian indigo, Indian indigo dried leaf powder

Late July to August, Indigo dyeing method, differences in fiber types and affinity, ageing wool, silk, hemp, ramie, organic cotton

Late August to September, Dyeing indigo with natural dyes to create colours with Rubia cordifolia, Sophora japonica (rutin), saffron.

Late September to October, Brown to gray: walnut, galls, etc. and indigo

Late October to November

Rubia akane root dyeing, acid extraction and finishing, dyeing Akane red color

Late November to December Raw Shikon(Lithospermum erythrorhizon root) dyeing, silk and wool, dyeing deep red (Rubia akane root + raw Shikon(Murasaki root)

End of December, General Q&A, result report

2025年のセミナーの成果の画像と映像, Images and videos of the 2025 seminar results

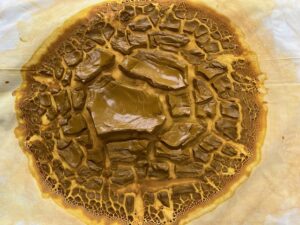

エンジュ顔料濾過〜乾燥、エンジュ顔料乾燥後、乳鉢で粉体にする。

Filter and dry the sophora pigment. After drying, powder it in a mortar.

すくも藍を灰汁で仕込み、小麦麩を添加。3日目、発酵確認:液面で酸化したインジゴの膜Sukumo indigo is prepared with lye, wheat bran is added, and the mixture is stirred. On the third day, fermentation is confirmed: a film of oxidized indigo forms on the surface of the fluid.

仕込んだ発酵液に灰汁を加えて45Lに嵩上げ。毛、絹、苧麻、綿を藍染ー酸化を繰り返す。Add lye to the fermented liquid to bring the volume up to 45L. Wool, silk, ramie, and cotton are dyed with indigo and the oxidation is repeated.

水で濯ぎ、干す、染めたエリ蚕絹、羊毛布、苧麻、有機綿 Rinse with water, dry, dyed Eri silk, wool cloth, ramie, organic cotton

収穫したニホンアカネ生根, 媒染-染色-媒染過程の羊毛布と絹。Raw roots of Rubia akane, wool cloth and silk in the mordant-dyeing-mordant process

紫根生根、紫根染中の苧麻布 Raw purple root, purple root dyed ramie

2025年セミナーで染めた布:紫根、すくも藍、大黄、日本茜、槐。Fabric dyed at the 2025 seminar: Shikon, Sukumo indigo, Rhubarb, Rubia akane, and Sophora japonica.

◯2020天然の色展 9月20日〜22日 札幌 2020 Natural Colour Exhibition, Sep 20-22, Sapporo

「深淵ーDeep in the light」122cm×122cm 2点,

左:すくも藍+自家製タデアイ沈澱藍発酵建染 手漉き楮紙, 楮繊維

left: Sukumo+precipitated indigo vat dyeing, paper and fibre with Broussonetia × kazinoki,

右:ウォードすくも+インド藍靛発酵建染, 手漉き楮紙, 楮繊維

right: Couched woad+indigo cake vat dyeing, paper and fibre with Broussonetia × kazinoki,

正面から光をあてると、微生物の活性で染色した濃度が高いウォードすくも+インド藍靛建液で染めた楮作品は、反射して紫色がかった藍色に見える。

制作映像 Production video Deep in the light

下の活性しているウォード発酵建液面は、酸化したインジゴの層が厚く、光に反射して紫色に見える。

◯講座:2020年8月10日〜9月30日にオンラインで映像による「すくも藍麩と灰汁による発酵建」「タデアイを使った沈澱藍と藍顔料製造」の講座を行った。

すくも藍、インド藍靛の仕込みから、発酵〜藍染、発酵建の特徴。沈澱藍と顔料の違い等解説

◯講演:日本の藍に関する講演

2020年2月26日、パリ中心部にあるフランス国立美術史研究所にて、日本に自生と栽培されている藍植物、製造されている藍染料(すくも、藍玉、沈澱藍)、発酵による藍建方法について講演を行った。

現在工房で使用しているすくも藍建、ウォード建、インド藍建、琉球藍建それぞれの材料、仕込み、管理方法の説明、染色した天然繊維等資料、作品を展示した。

主催者広報ページはこちら

◯研究会:第37回歴史と考古学における染色

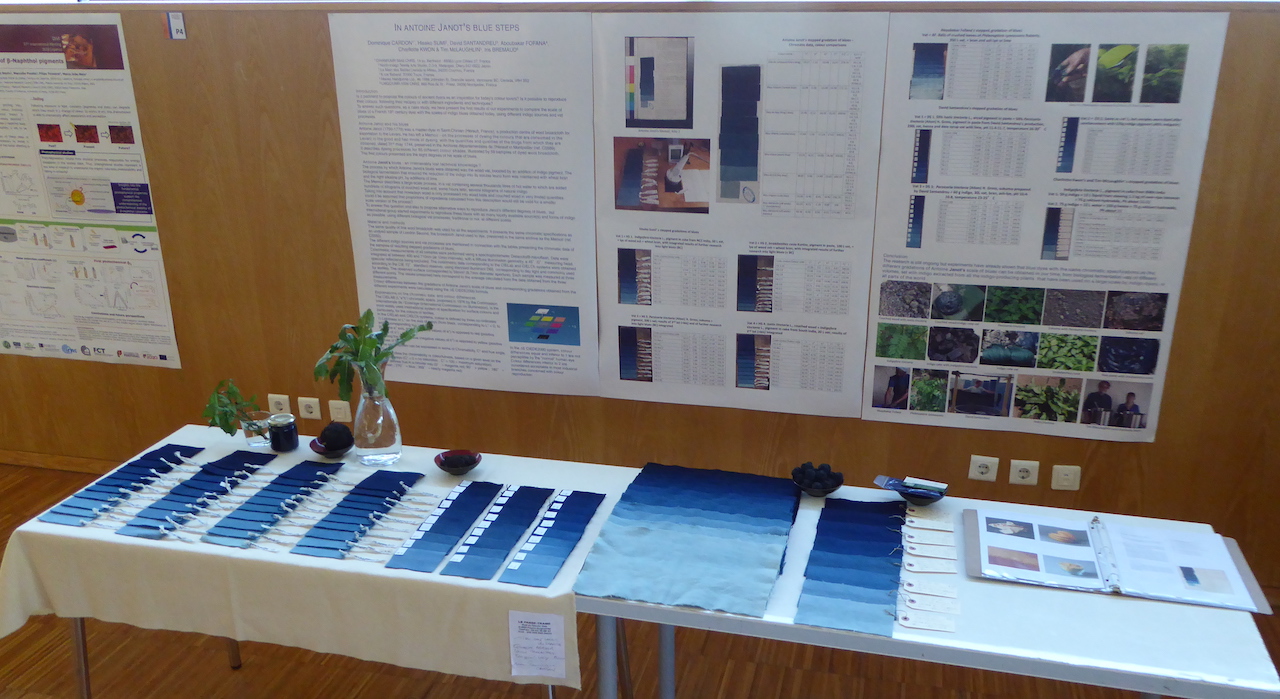

2018年10月25日、26日、ポルトガルのリスボン市に隣接するカパリカにて開催、 共同研究者の一人として参加した。ポスターと工房で使用している4種の藍発酵建液で羊毛サンプル布40枚を10段階に染め、展示した。(左端40枚)

Report of Meeting : Dyes in History and Archaeology 37, UNIVERSIDE NOVA DE LISBOA-CAPARICA, 25-26 OCT 2018 https://eventos.fct.unl.pt/dha37/

Presented the posters as one of collaborators with my dyeing 40 pieces of wool samples by 4 kinds of indigo vats with fermentation in Poster session.(40 pieces of the left)

◯研究発表:植物、生態系、色についての国際フェスティバル

2017年5月15日〜21日、アフリカのマダガスカル、アンタナナリボ市にて開催されたシンポジウムにて研究発表と提案を行った。

口頭発表:「4種類の藍染料による藍発酵建」

円卓会議:「持続可能な資源としての天然染料のための堅牢度試験の提案」

Report of Symposium : International Festival of Plants, Ecology and Colours, May 15th-21th, 2017, Madagascar, Africa.