ムラサキ、タデアイ、ダイオウ、ニホンアカネ、エンジュ

羊毛布、紬、苧麻、有機綿

ムラサキ、タデアイ、ダイオウ、ニホンアカネ、エンジュ

羊毛布、紬、苧麻、有機綿

栽培したニホンアカネ Rubia akane の生根と岩手のムラサキLithospermum erythrorhizenの生根をそれぞれ使い、絹地を紫色と茜色に染め、延喜式にある深い赤色「深緋」をイメージしてアカネとムラサキを重ね染めした。紬糸を染めて服地や着尺に使う予定。

左:紫根生根の湯揉み出し抽出による紫

中央:紫根と日本茜の生根による深緋

右:日本茜生根による茜色

今年は雪解けが遅く、5月中旬まで寒い日が続き、庭の植物たちは全体に小さめ。

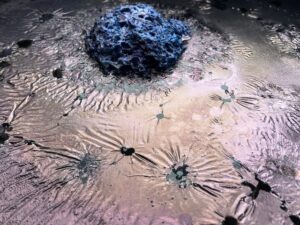

藍の発酵が強い時に染める

“Flow 漂う”

1月〜2月の外気温は零下10°C前後、3月になると0°C前後、藍発酵液の液温は25°Cぐらい、毎日、液中の素材とpHを均一にするように攪拌する

The outside temperature in January and February is around -10°C, and in March it is around 0°C.The temperature of the indigo fermentation liquid is around 25°C.

Stir every day to make sure that the material in the liquid and the pH are even.

藍染めした羊原毛や布の水洗と日向干しを繰り返し、彩度と堅牢度を上げる.

Repeatedly washing indigo-dyed sheep wool and cloth with water and drying in the sun to increase color saturation and fastness.

インジゴと微生物のやり取りと酸化を布に残した作品「痕跡」

“Trace” is a piece of work that shows the interaction between indigo and microorganisms and oxidation on cloth.

今年建てたすくも藍発酵液200L、よく活性していて、安定している。クリスマスに小麦麩100gを加えて、仕事納めは原毛染め。

共同研究が International Journal of Molecular Sciences より発行されました

“Effect of Fermentation Scale on Microbiota Dynamics and Metabolic Functions for Indigo Reduction”

Nowshin Farjana, Hiromitsu Furukawa, Hisako Sumi, and Isao Yumoto*

International Journal o f Molecular Sciences